庆祝ITU160周年①丨推动全球电波传播发展的中国智慧

在数字化浪潮席卷全球的今天,国际电信联盟(ITU)作为联合国下属的专门机构,肩负着协调全球电信技术发展和制定国际标准的重要使命。中国电波传播研究所作为ITU-R第三研究组(无线电波传播)国内对口组的组长单位,长期致力于电波传播特性的研究,为全球无线电系统设计和频谱管理提供了坚实的理论基础和技术支撑。电波传播特性的精准分析和预测,是确保无线电系统可靠运行的关键。低估其影响可能导致系统失效,而高估则会增加成本和复杂度,甚至干扰其他系统。在这一领域,中国智慧正以其独特的创新力和实践成果,为全球电波传播发展注入新的活力。

开创先河:中国智慧的首次亮相

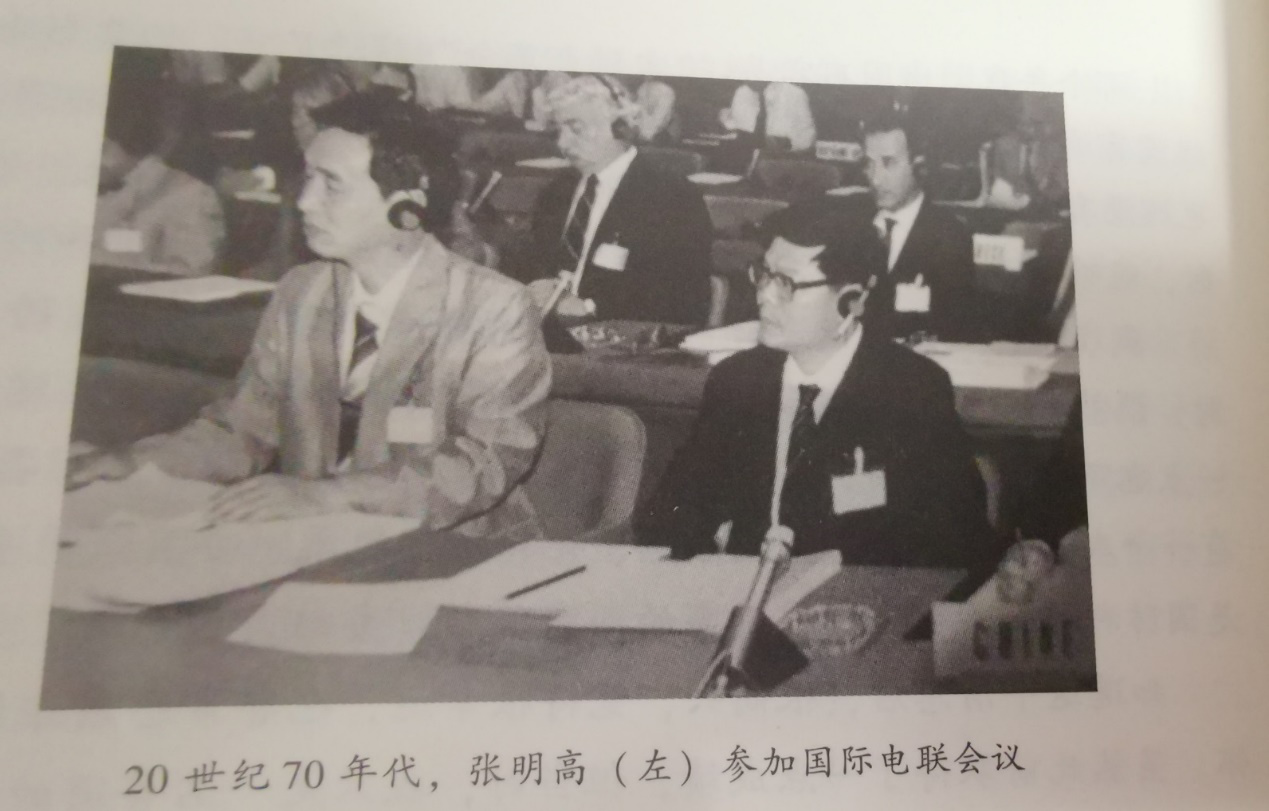

1972年,随着我国恢复ITU席位,中国电波传播研究所的张明高院士首次代表中国参加ITU电波传播研究组会议。会上,张院士提交了《对流层散射传输损耗中值预测》和《对流层散射慢衰落预测》等重要文稿。这些成果基于广义散射理论模型和对流层散射传输损耗普适性公式,结合国内十几条电路的实测数据,展现了我国在电波传播领域的深厚积累。1987年,CCIR(国际无线电咨询委员会,现已并入ITU的无线电通信部门,称为ITU-R)核心专家组在美国的马里兰州召开会议,会上张明高进一步提交了自己基于全球对流层数据库修正以后的“全球适用型对流层散射传输损耗统计预测方法”,远远优于当时其他国家提出的方法,作为国际通用方法列为CCIR 238报告主体技术。1992年,CCIR改组为ITU-R,中国方法形成ITU-R P.617-1建议书。“全球适用型对流层散射传输损耗统计预测方法”最终成为我国在ITU-R提出的首项国际电信技术标准,并被评为当年中国十大电子科技成果之一。这一里程碑事件,标志着中国在国际电信领域迈出了历史性的一步。

张院士参加电联会议

薪火相传:团队协作与国际影响力的提升

中国电波传播研究所逐步形成了一支老中青三代结合、富有创新精神的研究团队。从WRC-15到WRC-23,我国赵振维研究员与林乐科研究员连续三届当选为ITU-R第三研究组副主席,带领团队制修订了十余项国际电联标准。三十多年来,制修订的P.617(对流层散射模型)、P.1812(确定性路径点对面传播)、P.452(站间干扰传播)、P.676(大气吸收估算模型)、P.530(地面视距系统传播预测方法)、P.531(穿越电离层的电波传播)、P.841(最坏月转换模式)等建议书,为我国无线电系统间电磁兼容分析和相关通信系统研发提供了关键技术支撑,同时为国际无线电业务系统设计和频谱划分贡献了中国电波传播解决方案。如今,中国已成为ITU-R第三研究组中提交文稿最多的国家之一,显著提升了我国在国际电信领域的话语权和影响力。这一成就不仅是对团队努力的肯定,更是中国智慧在全球舞台上的生动展现。

技术赋能:从理论到实践的卓越贡献

中国电波传播研究所积极参与国内对口组研究,取得了一系列重要成果,包括对流层超视距传播预测、雨衰减模型、大气衰减分析以及移动信道传播预测等,大部分中国修订的模型精度高、稳定性好,长期作为相关建议书的主要传播模型,推动了ITU电波传播建模研究的发展。这些成果在无线电波传播模型研究、频谱管理和射频干扰防护等领域发挥了关键作用,广泛应用于我国通信、雷达等无线电系统的设计与研制,为一系列重大电子装备的发展提供了有力支撑。团队的卓越贡献多次荣获国家科技进步奖。

展望未来:携手共创全球ICT新篇章

站在新的历史起点上,中国电波传播研究所将继续深度参与ITU工作,特别是在人工智能、大数据、物联网等新兴技术领域,积极贡献更多中国智慧。我们愿与全球伙伴携手,共同应对ICT发展中的挑战,推动技术创新与标准制定,为实现联合国可持续发展目标贡献力量。未来,中国智慧必将在全球电波传播发展的画卷上,书写更加辉煌的篇章。